Prost Post: Trauben, Wein und Briefmarken finden in Deutschland häufiger zusammen. Ein Spiegel der Qualitäts-Offensive im Weinbau? In der DDR dagegen passte das Thema nicht ins System.

Wenig Ware, keine Kunden. „Weintrauben-Verkäuferinnen“ heißt das Gemälde von Max Lingner. Gemalt im Gründungsjahr der DDR, verwendet 1972 auf einer Zuschlagmarke zu 35+5 Pfennig. Zweien der vier Frauen mit ihren Marktkörben sieht man die Langeweile förmlich an. Auch wenn die Darstellung von Menschen bei der Arbeit grundsätzlich in den sozialistischen Realismus passte, so ist von der sonst gerne in harten Linien gezeichneten Aufbauleistung hier wenig zu sehen. Als ‚moralzersetzend‘ sah man das Bild offensichtlich nicht an, aber eine gewisse Melancholie liegt schon über der Szene. Erstaunlich, dass die Deutsche Post – so ihr Name in der DDR – Wein und Briefmarken auf diese Weise zusammenbrachte. Und warum gab man nicht den vollständigen Titel des Gemäldes an: „Weintraubenverkäuferinnen in Südfrankreich“? Gut tat die Post sicherlich daran, nicht die erste Fassung des Bildes auszuwählen: Da waren die Körbe nämlich leer.

Mittelalterlicher Weinbau als Vorbild für heute?

Wein und Briefmarken mit Rückgriff auf die bildende Kunst gibt es auch im Westen, zuerst 1980. „Zwei Jahrtausende Weinbau in Mitteleuropa“ heißt die Marke der Deutschen Bundespost mit Nennwert von 50 Pfennig. Drei Abbildungen, entnommen aus einem mittelalterlichen Stundenbuch, sind darauf abgebildet: Die Arbeit im Weinberg, Einmaischen und Pressen der Trauben, Probe des fertigen Weins im Keller. Die Abbildungen wirken für den modernen Betrachter sehr historisch. Zum einen durch die Art der Darstellung: Der Strich zeigt nur das Wesentliche, der Rest bleibt weiß, eine klare Perspektive fehlt. Zum anderen ist auch die Arbeitsweise des Winzers sehr weit weg, zumal in den fortschrittsgläubigen 1980er Jahren: In mühsamer Handarbeit wird das sich an den Reben emporrankende Unkraut ausgerauft, die Trauben mit den nackten Füßen zerstampft und die Presse ist auch nicht elektrisch-pneumatisch. Heute dagegen erscheint einem die mittelalterliche Szene schon wieder wegweisend: Mensch statt Maschine, Hacke statt Spritzmittel, althergebrachte Methoden.

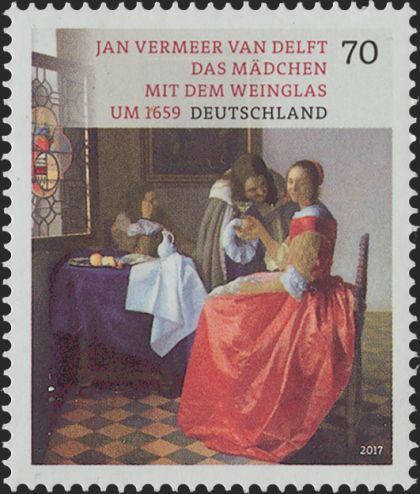

„Das Mädchen mit dem Weinglas“ von Jan Vermeer van Delft bewegt sich künstlerisch auf einem anderen Stern: eine komplexe Komposition, vielsagende Details, lebhafter Einsatz von Farbe und Licht. Das Genrebild ist 2017 auf einer 70-Cent-Marke der Deutschen Post AG im Rahmen der Serie „Schätze aus deutschen Museen“ abgebildet worden. Achtet man auf die Rolle des Weins in der Darstellung, wird dieser hier nicht wie 1980 bloß als traditionelles Getränk aufgeführt, sondern als Genussmittel und Symbol des Sinnlichen: Am Weinglas berühren sich die Hand des werbendes Mannes und die der jungen Frau. Und der Betrachter nimmt im Geiste vorweg, was in der Folge passieren dürfte. Obwohl im Hintergrund eine zumindest dösende Figur die Zweisamkeit stört und ein gestrenger Herr von einem düsteren Porträt an der Wand über die Szene zu wachen scheint.

Wirklichkeitsgetreue Abbildungen?

Für das Gemälde eines holländischen Meisters hat sich auch die DDR-Post entschieden. Innerhalb der Reihe „Vermißte Gemälde“ zeigt die 10-Pfennig-Marke das „Traubenpflückende Mädchen“ von Gerard Dou. Auch hierbei handelt es sich um ein Genrebild: Ein Mädchen wird bei der Lese gezeigt, kurioserweise nachts und bei Kerzenschein. Offenbar geht es hier nicht um die realistische Darstellung der Arbeit im Weinberg – dafür wäre sicher auch der Korb zu klein. Auf jeden Fall ist es eine typische Licht-und-Schatten-Darstellung des Leidener Feinmalers aus dem 17. Jahrhundert. Da die Marke in Braun gehalten ist, bleibt einem die Farbgebung des Gemäldes verborgen. Warum widmete man einem solchen Bild eine Briefmarke? Dem Wiederauffinden des Gemäldes wird es wohl nicht gedient haben. Gleichzeitig stammt diese Kunst aus einer Zeit, deren soziale Ordnung man für überwunden glaubte. Tatsächlich passt aber die Darstellung einer Person bei der Arbeit wieder in das ästhetische Programm der DDR. Allerdings dürfte die wenig realistische Darstellung manchem Arbeiter und Weinbauern sauer aufgestoßen sein: Auch bei Max Lingners Ostberliner Mural „Aufbau der Republik“ wurde moniert, dass der abgebildete Traktor sich vom Original unterscheide. Einem Befürworter des Sozialismus verzeiht man so viel Ignoranz wahrscheinlich aber noch weniger als einem alten holländischen Meister.

Eine nicht besonders realistische Abbildung einer Trauben pflückenden Frau findet sich auch auf einer bundesdeutschen Wohlfahrtsmarke von 1958 zu 20 + 10 Pfennig. Die holzschnittartige Figur mit Schürze und gepunktetem Kopftuch wirkt nicht nur aus emanzipatorischen Gründen befremdlich: Dass Traubenpflücken anders aussieht, soll Bundespräsident Theodor Heuss (siehe Wein-Bücher III) damals schon moniert haben. Ergänzen lässt sich, dass man bei der Lese nicht den Betrachter anschaut, sondern den Rebstock. Die Darstellung wirkt also ziemlich gestellt. Bemerkenswert ist auch, dass die Marke in der Reihe „Helfer der Menschheit – Landwirtschaft“ erschienen ist. Der Winzer respektive die Winzerin als Helfer der Menschheit! Ob so viel Ehre dem heutigen Berufsstand wohl unangenehm wäre?

Standardbrief-Marken in Millionenauflage

Ehre wollte die Deutsche Post AG offensichtlich dem Forscher und Vermittler zwischen den Kulturen Philipp Franz von Siebold erweisen. 1996 brachte sie daher zu seinem 200. Geburtstag, gleichzeitig mit der japanischen Post, eine Marke heraus. Auf der ist nicht nur ein japanischer Schriftzug und das Konterfei Siebolds zu sehen, sondern auch die Dreispitzige Jungfernrebe, ein wilder Wein. Warum hatte man sich gerade für die Träubchen entschieden? Schließlich gibt es laut Universität Würzburg, der Heimatstadt des Forschers, 150 sogenannte Siebold-Pflanzen. Wein und Briefmarken passt wohl besser als die Siebold-Fetthenne. Da die Marke den damals für einen Standardbrief gültigen Preis von einer Mark zeigte, dürften die meisten mit der Sondermarke in Kontakt gekommen sein: Rund 24 Millionen Stück betrug die Auflage.

Die DDR schaut zurück

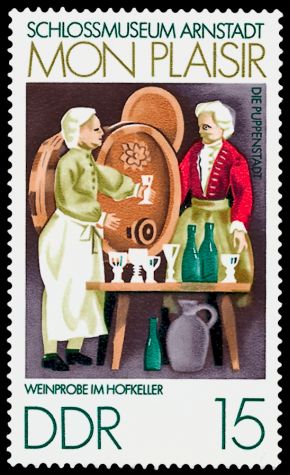

Während man im Westen stolz auf einen Forscher des 19. Jahrhunderts war, beschäftigte auch der Osten sich wieder einmal mit der präsozialistischen Vergangenheit. Die „Weinprobe im Hofkeller“ mit dem Nennwert von 15 Pfennig ist ein Teil einer ganzen Reihe zum Puppenhaus „Mon Plaisir“ im Schlossmuseum Arnstadt – einem Überbleibsel des Feudalismus. Auch wenn bei der Darstellung der tüchtige Winzer mit seiner Schürze in den Vordergrund gerückt wird, stellt sich dennoch die Frage, warum man sich mit diesen Miniaturen schmückt. Schließlich waren sie ein bloßer Zeitvertreib der Fürstin Auguste Dorothea von Schwarzburg-Arnstadt (1666–1751) auf ihrem Lustschloss. Immerhin: Eine Briefmarke zu 20 Pfennig zeigt „Böttchermeister und Geselle“ –der Adel tritt nicht in Erscheinung. Warum sollte er auch, bei der Fässerherstellung. Er kommt erst bei der Weinprobe ins Spiel.

Wein im Sozialismus

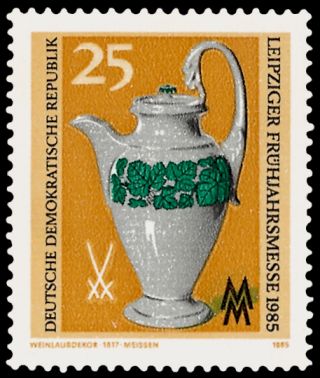

Mit einer Marke zur Leipziger Frühjahrsmesse 1985, auf der ein Meißener Porzellan-Krug mit Weinblätter-Dekor abgebildet ist, war es das für die DDR mit Wein und Briefmarken. Auf die heimischen Gewächse selbst wollte man anscheinend nicht eingehen. Erschienen sie nicht präsentabel genug oder war Wein eben doch das Getränk des Klassenfeinds? Im vereinten Deutschland nahm das Thema Wein aus deutschen Landen dagegen irgendwann Fahrt auf. Die 2010er Marke „Erntedank“, deren Hauptmotiv eine Ähre darstellt, schmückt sich auch mit Schemen anderer Früchte, an letzter Stelle die Weintraube. Das war noch relativ schüchtern. Immerhin stellt es den ersten Fall von Wein und Briefmarken im Euro-Zeitalter dar. Die aufgedruckten 55 Cent reichten damals zum Freimachen eines Standardbriefs.

Deutscher Wein und Briefmarken

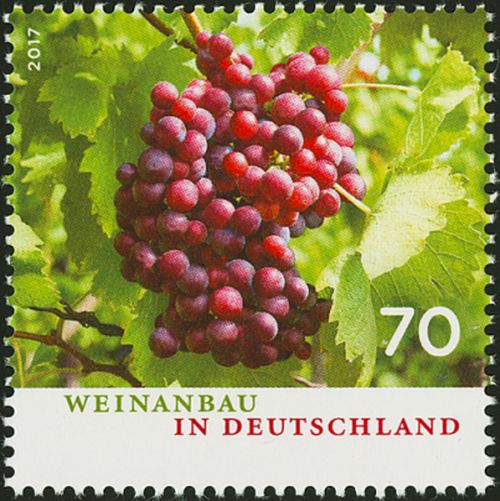

2017 war dagegen ganz Deutschland eine Traube: „Weinanbau in Deutschland“ hieß die mittlerweile 70 Cent teure Standardbrief-Marke. Einerseits war das noch etwas undifferenziert im Sinne des Terroirgedankens. Andererseits zeigte es einen erkennbaren Stolz über den heimischen Wein, der als Traube in der geographischen Form Deutschlands am Rebstock versinnbildlicht wurde. Ein Spiegel der Qualitätsoffensive vieler Winzer? Die Erkenntnis scheint sich weithin durchgesetzt zu haben, dass in viele Weinberge der Republik neuer Schwung eingezogen ist. Und dass deutscher Wein nicht mehr nur etwas für Traditionalisten, sondern zunehmend cool ist.

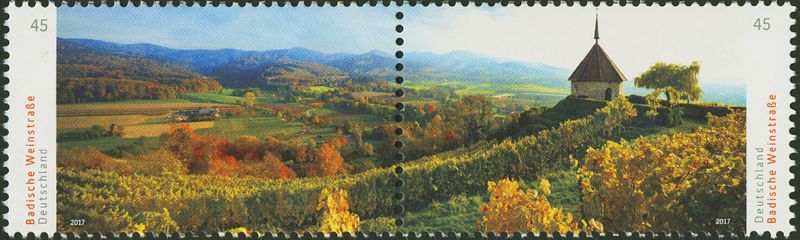

Nur einen Monat später wurde dann der Blick in ein bestimmtes Anbaugebiet geworfen – „Badische Weinstraße im Markgräflerland: Blick ins Tal mit Ölbergkapelle Ehrenkirchen“. Die Marke ist Teil der Serie „Deutschlands schönste Panoramen“. Pfiffig wirkt, dass sich die Panoramaansicht gleich über zwei längliche 45-Cent-Marken erstreckt, die man theoretisch auch getrennt nutzen kann. 2017 ist die Hochzeit von Wein und Briefmarken: Das dritte Motiv ist das bereits erwähnte „Mädchen mit dem Weinglas“. Ein bisschen muss man an den Meißener Porzellan-Krug denken, als 2018 ein Postwertzeichen erscheint, das Peter Behrens gewidmet ist. Der Architekt und Designer gilt als Pionier des modernen Industriedesigns. Die 70-Cent-Marke zeigt verschiedene von ihm gestaltete Objekte, unter anderem einen Weinkelch.

Weinmotive werden häufiger

Wein wird immer mehr ein Thema in Deutschland. Dies zeigt sich auch im Spiegel der von der Post ausgewählten Motive: Wein und Briefmarken finden häufiger zusammen. Und zunehmend werden dabei deutsche Gewächse thematisiert. Jetzt bloß nicht nachlassen: Ob es eine Sondermarke geben wird, wenn das novellierte Weingesetz verabschiedet wird? Es soll der Qualität und deren Erkennbarkeit weiteren Schwung verleihen. Das wäre doch ein Anlass!

Fotos und MICHEL-Nummerierung: © Schwaneberger Verlag, Germering. Danke für die Unterstützung.

Ein Kommentar

Es ist erstaunlich, mit wievielen Dingen man Wein in Verbindung bringen kann!